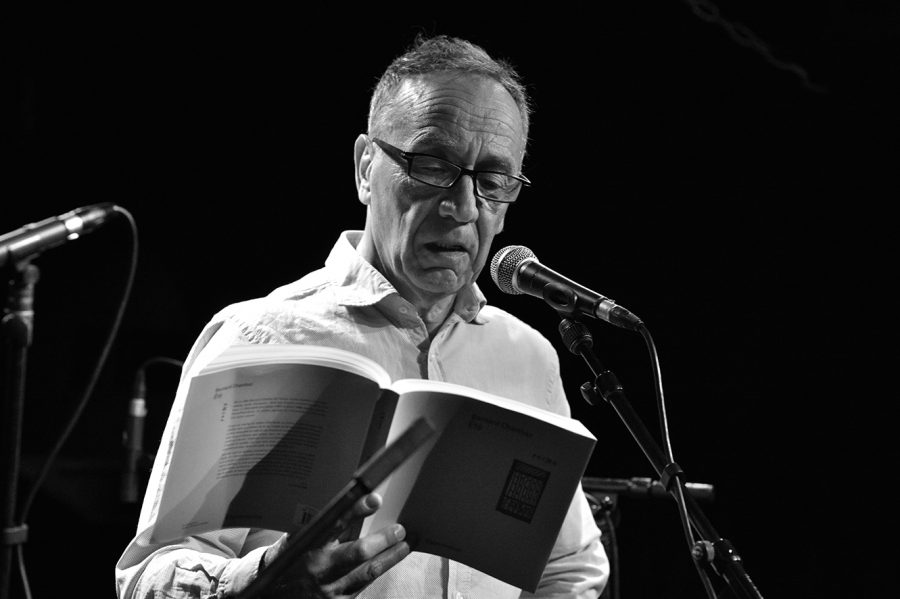

Bernard Chambaz

Comment présenter Bernard Chambaz, sans être réducteur. L’homme est multiple.

On le dit historien. Il l’est en effet. Il en fait même sa profession, puisqu’il est professeur agrégé au lycée Louis-le-Grand. Comme le père, lui aussi historien, et par ailleurs, l’un des dirigeants importants du parti communiste français. C’est dire si l’Histoire compte chez les Chambaz.

Une partie de l’œuvre de Bernard Chambaz, elle aussi très multiple, est marquée par cela. En 2010, Ghetto publié aux éditions du Seuil est un splendide hommage à ce père « marxiste zélé », malgré tant de couleuvres avalées. Kinopanorama en 2005 revient sur une jeunesse qui se nourrit de culture soviétique, plutôt que yankee. Et quand un beau livre vient célébrer le centenaire du journal L’Humanité, c’est lui, Bernard Chambaz qui en écrit le texte. En compagnon de route. Fidèle, mais sans illusions.

Historien donc. Géographe aussi ? Tout au moins voyageur. On le voit sur les grands routes du monde. D’un bout à l’autre, la Russie. D’une rive à l’autre, l’Amérique. Des articles pour la presse, mais aussi des livres témoignent de ces voyages. Le dernier paru en 2014 est superbe. Il s’intitule, Dernières nouvelles du martin -pêcheur et relate la traversée des États-Unis de Cape Cod à l’est, à Los Angeles à l’ouest ! Une traversée en vélo ! Car Bernard Chambaz est un fou de vélo. Pour la première fois ce soir nous recevons un auteur qui a « fait » le Tour de France, étape après étape en 2003, avant les coureurs, puis le Tour d’Italie, le Giro, en 2006, enfin le Tour d’Espagne en 2008. C’est moins le goût de l’exploit qui l’anime, que la recherche d’une éthique, une manière de vivre, de se sentir vivant, ainsi qu’il le souligne dans Petite philosophie du vélo .

Romancier, il reçoit le Goncourt du premier roman pour L’arbre de vies en 1992, essayiste, journaliste, il est décidément multiple. Mais c’est en 1994 que le public le découvre vraiment, avec la publication de Martin cet été. À partir de 1993, son œuvre prend une inflexion nouvelle, en raison d’un drame personnel qui lui « tombe sur la tête ». En juillet de cette année-là, il apprend la mort de son fils Martin, dans un accident d’auto en Angleterre. Dès lors, il est le père orphelin d’un enfant éternel. Disant cela, je pense bien sûr au livre de Philippe Forest.

Tout ce qu’il va vivre, tout ce qu’il va écrire désormais interroge l’absence et le vide, affronte l’indicible, l’injustice, l’inconsolation. La traversée de l’Amérique, c’est une promesse faite au fils, et l’oiseau vif et gai qui accompagne le voyageur s’appelle justement martin-pêcheur. Tout au long des routes il n’aura de cesse de convoquer, de questionner d’autres pères en souffrance, des frères de malheur, Lindbergh, Roosevelt, Robert Plant, et puis Malherbe, Cendrars, Moretti le cinéaste, jusqu’au président Mao !

Enfin, et surtout, et c’est pourquoi il est ici ce soir, Bernard Chambaz est poète. Depuis qu’en 1983, il publie chez Seghers sous ce titre admirable & le plus grand poème par-dessus bord jeté. Jusqu’à ce grand projet que constituent les deux forts volumes d’ Été, publiés en 2005 et 2010 dans la belle collection d’Yves di Manno chez Flammarion. Été, c’est un objet poétique non identifié, un projet autant qu’un pari ! Un très grand poème certes, structuré en dix chants, car la poésie est musique, eux-mêmes structurés en séquences. Un poème, mais aussi un journal, une chronique des jours heureux et des jours moins, des souvenirs, des admirations, des notes sur l’art, la musique et le jazz, tout ce qui constitue le paysage sensible et affectif du grand écrivain qu’il est. Dans cet ensemble si riche, au titre à double sens (il faut en effet entendre Été, comme la saison d’un triste souvenir, et comme le participe passé du verbe être, l’état de ce qui a disparu), il est question de mille choses, d’un amour jamais démenti pour Anne la femme aux yeux verts, des fils Antoine et Clément, la si précieuse famille, de l’amitié des poètes (Bénezet par exemple) de la Russie de Maïakowski et de Khlebnikov, de l’Amérique de Cummings et Williams, des nuages de Baudelaire, et, comme aurait dit Nougaro, de bulles de jazz de Charles Lloyd et Thélonious Monk.

C’est riche, vivant, c’est-à-dire en éveil, et ça donne envie de vivre. C’est peut-être pour cela que Bernard Chambaz écrit. Même si il n’est pas dupe, si il sait que « c’est la mort qui l’emporte sur le mot », « qu’il n’y a pas de consolation à attendre », mais il dit aussi « J’aime qu’on dise que mes poèmes sont légers… » Ailleurs, on lit ceci « que nous demeurions inconsolables n’enlève rien à notre effort de tenir tête à la tristesse et à ma volonté d’écrire un livre joyeux… Le deuil est compatible avec la joie. »

Dans Été, je lis : « Si par définition il n’y a pas de mot pour dire l’indicible, il peut en être (des mots) pour en approcher. Sinon nous n’écririons pas.

Quoiqu’il en soit, aucun tourment n’aura son équivalent en mots. Dès lors, autant penser la poésie comme raid dans l’inarticulé, route frayée avec les moyens du bord, expédition dans des territoires déserts où le poème tente d’articuler (ou rejointer) quelques mots ensemble. »

On compare rarement la poésie et le vélo. On devrait. Pour Bernard Chambaz, ce sont deux manières de vivre malgré tout, de tenir tête aux vents contraires et d’aller de l’avant, de tenir bon.

Alain Girard-Daudon, 2015