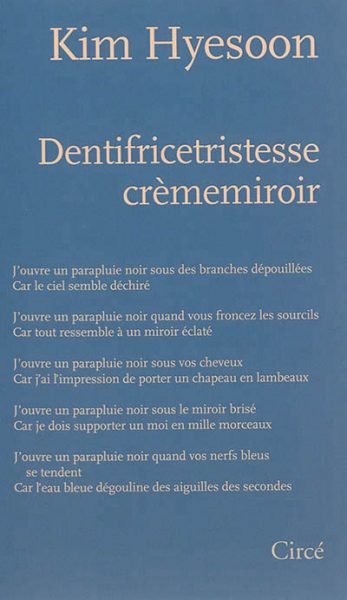

Dentifricetristesse crèmemiroir

Kim Hyesoon, Circé, 2016

Une plume sans barrière, sans modèle, une danse très libre des mots dans l’espace où la douceur et la beauté se mêlent à la violence et aux images brutes. Kim Hyesoon, poète coréenne, auteure engagée et féministe, produit des textes souvent déstabilisants et marquants à lire comme l’eau, à laisser couler sans chercher à se concentrer sur chaque phrase, sans chercher à focaliser sur chaque mot. Les poèmes doivent couler sous les yeux pour faire apparaître un univers étrange, fort et cru, celui de Kim Hyesoon. Deux livres de poèmes viennent de paraître aux éditions Circé (Janvier 2016) : Ordures de tous les pays, unissez-vous ! Un livre dans lequel l’eau est femme, le corps est rivière ; « La mère depuis mille ans, remue la mer. » Ici, la colère et la violence sont in utero. La poète cherche à les expulser, crie par l’écrit, et celles-ci jaillissent comme l’enfant au fil du recueil pour prendre vie. Dentifricetristesse crèmemiroir est en deux parties ; d’abord mélancolique, décrivant un paysage, un entourage du quotidien dans lequel les objets conscients se meuvent, il se poursuit par un plaidoyer en faveur des trois millions de cochons qui furent enterrés vivants en Corée lors de l’épidémie de fièvre aphteuse de 2011.

Kim Hyesoon, poète coréenne parmi les plus célèbres, jongle avec les éléments : l’eau et le feu.

Anna Fichet, médiatrice de la bibliothèque de la Maison de la Poésie de Nantes. Mars 2016

Couverture de Dentifricetristesse crèmemiroir

Trois questions à Kim Hyesoon :

À la lecture, chaque vers d’un poème est très distinct du suivant et du précédent, très indépendant, comme s’il s’agissait d’une image complètement différente de celle qui suit. Comment ces formes et par quoi cette grande liberté vous sont-elles inspirées ?

Voilà longtemps que j’entends prononcer le mot « inspirer ». Ce que je veux simplement dire, c’est qu’il n’y a pas de poème meilleur qui préexisterait au poème réellement écrit. Dans la Chine d’autrefois, on parlait du bianlian (« visage changeant ») : c’était la magie consistant à changer instantanément de visage, c’était le pouvoir du visage de devenir différent d’un moment à l’autre. Le poème s’écrit quand le « moi » se trouve dans un état où il diffère de lui-même. Le poème m’impose la liberté de devenir quelqu’un d’autre, d’être un autre être. Mais bien sûr la motivation d’écrire provient souvent d’une colère morale et d’un sentiment d’aliénation ontologique ; aussi la démarche de toute imagination est-elle politique. La colère, le sentiment d’aliénation, l’espoir me permettent d’exister dans l’état où on est un être différent. La poésie est ce développement ou ce recueillement où l’on vit un état autre : elle est le cri du calme. L’ »inspiration » est la réponse de qui entend les paroles provenant d’un(e) autre, qui serait « moi ». Cette réponse est une impossibilité. Quand je termine un poème, il est évident que « moi », dans le poème, disparaît. J’aimerais n’y demeurer qu’à la manière du marc de café dans une tasse de café. En poésie, je peux changer sans cesse de visage (ou de masque) en toute liberté. Ou encore : tous les masques que je porte se trouvent à la frontière du pays dit « moi ».

J’ai lu en paratexte de votre recueil Dentifricetristesse crèmemiroir que vous pratiquiez la méditation. Y a-t-il un lien entre cette pratique et votre écriture ?

Les Coréens font retraite dans un centre de méditation nommé Temple Stay. Même si on n’est pas bouddhiste, on pratique la méditation dans un temple bouddhiste comme si l’on allait en excursion. Je n’aime pas la méditation. Je suis une femme coréenne. Les coréennes qui vivent dans un pays colonisé par le patriarcat ne peuvent pas arriver à la délivrance (au nirvana). Je n’ai jamais entendu dire que dans l’histoire coréenne une femme moine ait atteint le nirvana. Le nirvana est impossible si l’on vit dans une colonie. Car on est entouré de toutes les inégalités possibles. Il y a quelques années, je suis allée faire une expérience zen dans un temple bouddhiste. Un moine a dit à ceux qui étaient là d’abandonner leur corps, de l’oublier. Cependant je n’arrivais pas plus à oublier le corps qu’un cochon. J’avais le nez qui coulait sans cesse, je ressentais vivement mon corps. Et puis j’ai pensé qu’un marin survivant à un naufrage grâce à une planche huit jours durant devait pratiquer le zen mieux qu’un moine qui aurait gardé le silence pendant huit ans. J’ai écrit un poème à partir de cette expérience. Depuis, j’échoue toujours à la méditation.

Ce qui nous apparaît à nous, lecteurs, comme des images brutales, violentes (violence qui se ressent dans votre écriture et dans le choix des mots) est bien souvent lié au corps, à l’image du corps. Comment l’expliquez-vous ?

Je l’expliquerai par un exemple. Dans mon poème intitulé « C’est bon parce que je suis un cochon », il y a des images où on tue 3.300.000 porcs contaminés par la fièvre aphteuse. Presque tous les porcs qui vivaient en Corée du Sud ont été enterrés. Par peur que l’épidémie ne se répande dans tout le pays, on les a enterrés sans avoir pensé à les euthanasier. J’ai vu cette scène en vidéo. Je crois que mes poèmes sont beaucoup moins violents que ces images-là. En 2014, 304 lycéens coréens qui étaient en voyage de fin d’études sont morts noyés en mer. Le lycée est situé pas loin de la faculté où j’enseigne. À partir du jour de leur mort, les habitants de la ville ont porté un costume noir de deuil pendant un an. Personne ne riait plus dans la rue. J’ai vu ces moments durant lesquels le navire où se trouvaient ces enfants coulait. Les étudiants qui suivaient mon cours me regardaient en silence. J’avais l’impression qu’ils me demandaient des comptes : pourquoi ne les a-t-on pas sauvés. En retraversant ce genre d’événements, je pense aux manières qu’ont des systèmes comme la nation ou la société de traiter nos corps ; je pense aux tortures sous les régimes dictatoriaux, ou au fait que les femmes livrent leurs corps à des opérations de chirurgie esthétique, ou encore au corps féminin lorsqu’on fait l’amour – bref, à maints traitements auxquels sont livrés les corps. Mes poèmes, si je les compare aux traitements infligés par divers systèmes à nos corps, ne sont pas du tout violents.