Farigoule Bastard

Benoît Vincent, Le Nouvel Attila, 2015

Farigoule Bastard est un roman hors-norme. Inclassable. Foisonnant. Truculent. La trame en est faussement simple : Jean-Louis Bastard, berger, est invité à Paris à l’occasion de la rétrospective de son œuvre. Il quitte sa campagne, et se lance dans un voyage pour la capitale – voyage dont il ne reviendra jamais.

Benoît Vincent s’amuse avec les codes et les genres littéraires. Les chapitres sont autant de « cycles » qui construisent la « geste » du personnage, hautement héroïque, dessinée à la manière des troubadours du Moyen-Âge. Certaines scènes rituelles, comme celle des adieux solennels, rappellent les récits initiatiques, tandis que la « Cène » et le « Purgatoire » convoquent la Bible et Dante. Farigoule Bastard est donc tour à tour une épopée, un exode, une odyssée, cherchant à bâtir un mythe à portée universelle. Jean-Louis Bastard est une sorte de héros des temps modernes et ancestraux, qui rassemble en lui tous les lieux, les époques et les expériences.

L’écriture est à la hauteur de ce protagoniste kaléidoscopique. La typographie s’emmêle, rassemblant tous les types d’énoncés possibles – lettre, télégramme, dialogue, narration… Les narrateurs changent sans cesse, selon une polyphonie complexe et belle. Le dialecte de Farigoule Bastard père côtoie les termes botaniques les plus pointus, tandis que les passages lyriques succèdent au langage texto. Cette formidable mosaïque est truffée de symboles. Les noms des personnages (« farigoule », anciennement thym, révélateur de courage, ou encore « Celle », la femme aimée) et des étapes (le « Col de l’Homme Mort ») construisent une fresque déroutante et entraînante. Avec ironie, Benoît Vincent prend le contre-pied de l’écriture dite régionaliste, et transforme ce berger sans âge en « artiste intransigeant issu de l’underground haut-provençal ». L’humour et le pathétique, la ville et la campagne, la tradition et la modernité, le fantasque et le quotidien se mêlent, et font de Farigoule Bastard un roman d’une originalité et d’une force novatrices.

Camille Cloarec, médiatrice de la bibliothèque de la Maison de la Poésie de Nantes. Novembre 2015

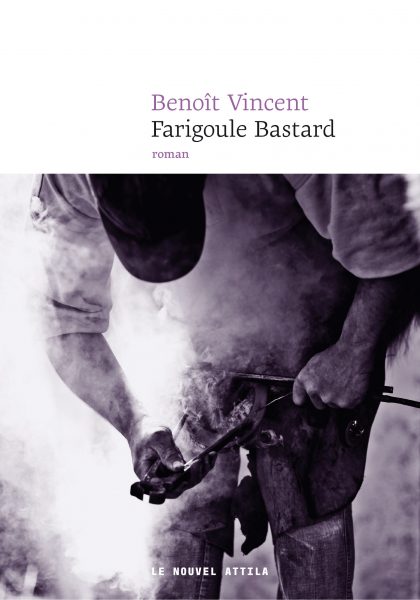

couverture de Farigoule Bastard

Trois questions à Benoît Vincent :

À la lecture de Farigoule Bastard, de nombreuses références littéraires sont perceptibles, et nous laissent à penser que vous êtes un grand lecteur. Quelles sont les œuvres ou les auteurs qui vous ont le plus marqué, et influencé votre écriture ?

J’ai un parcours de lecteur très classique : des études de lettres et le bagage que l’on y trouve m’ont mené vers des auteurs comme Maurice Blanchot et Pascal Quignard, par exemple, sur lesquels j’ai écrit ; dans cette « famille » je place très haut l’œuvre de Louis-René des Forêts, par exemple, mais je suis moins intéressé aujourd’hui par les expérimentations de la contre-culture. Les écrivains de langue française qui me frappent le plus sont aujourd’hui encore (et j’aime dire que Farigoule Bastard s’inscrit dans cette veine là) Maurice Pons, André de Richaud, Lucien Ganiayre… À l’étranger Juan Rulfo, Arno Schmidt, Gonçalo Tavarès me plaisent beaucoup ; l’Italie occupe une place à part avec Tabucchi et Sciascia, Rigoni Stern, Salvatore Niffoi ou Stefano d’Arrigo… Je lis également quelques auteurs contemporains choisis… et que je respecte beaucoup (non, pas de noms). Pour résumer, dans le domaine de la fiction, je préfère les auteurs qui prêtent une attention particulière à la langue. Mais en réalité je ne suis pas ce qu’on appelle un très grand lecteur ; un lecteur lent, plutôt, peut-être exigeant, mais très très lent.

Vous avez la double profession d’auteur et de botaniste. Quelle place occupe cette discipline, et plus largement la nature, dans votre pratique de l’écriture ?

A priori aucune ; mais j’ai réalisé avec le temps que le point commun entre les deux pratiques est ma relaton à l’espace, notamment la manière dont on l’occupe ou habite. Le fait de mêler deux univers qui ne se côtoient pas est bien évidemment une source d’enrichissement réciproque… La curiosité est ici essentielle. Je ne suis pas certain qu’être curieux soit une profession. Je chéris particulièrement l’idée que ce savoir est avant tout un vocabulaire : les noms d’espèces, les noms de genres, les noms vernaculaires, les noms latins, les mots technique de la description me ravissent ; de lui naît la compréhension de notre rapport au monde, je veux dire : nommer les minuscules entités que son les plantes (mais il peut tout aussi bien s’agir de gastéropodes ou de tout autre ensemble discret, chaussures, pokémons ou grains de sable) amène sinon à une certaine acuité du regard, du moins à l’expérience très sensible du processus de sélection qu’opère le langage : « je dis une fleur »… dit Mallarmé : l’absente de tout bouquet.

Vous affirmez avoir écrit un « récit biodégradable ». Iriez-vous (sans ironie) jusqu’à « recyclable », voire « écologique » ?

Bien ; il faut faire la part entre l’ironie propre au texte et ce que je pense… Il faudrait également définir ce que pourrait-être un récit biodégradable, recyclable ou écologique. Blague à part, si vous faites allusion à un récit qui fait la part belle à la nature ou l’environnement, quelle que soit la validité de ces termes, alors non, je n’irais pas jusqu’à dire ceci. C’est un peu comme si l’on taxait le roman de provincial, ou pire, de provençal. C’est un récit de l’espace, éventuellement, et même, osons le mot ! du territoire (un espace que l’on habite donc) ; c’est surtout, peut-être, un récit qui cherche à épuiser la langue.